Contactos nucleares del 9 y 10 de julio de 2017

Basado en un posteo de Mariano Sciaroni

El 9 y 10 de julio de 2017, en plena inmensidad gris del Atlántico Sur, el ARA San Juan vivió uno de esos episodios que en la guerra antisubmarina quedan grabados más por lo que sugieren que por lo que permiten demostrar. A la altura de Puerto Deseado y a unas 250 millas náuticas de la costa —es decir, ya en un espacio donde el mar se abre y el “ruido de fondo” se vuelve un actor tan importante como cualquier buque—, el submarino argentino obtuvo dos contactos que fueron tratados como submarinos. El del día 9 aparece primero por “registrador” y luego por audio: esa secuencia, para quien conoce la rutina de un sonar, es casi cinematográfica. Primero la huella queda en el registro (la traza, el evento, el patrón que sobresale del ambiente), y luego el operador confirma con el oído entrenado: el sonido característico, el tono estable o el “rumor” mecánico que no se comporta como un buque mercante ni como una perturbación biológica. Que haya pasado de registro a escucha sugiere algo más que un eco distante: implica una situación de geometría viva, con ambos submarinos lo suficientemente cerca como para que la señal fuese útil, explotable, y digna de ser grabada con la expectativa de un análisis fino posterior.

El 10 de julio, el contacto tuvo un rasgo todavía más revelador: una variación rápida en la marcación (bearing). En sonar pasivo, la marcación es la brújula del cazador: no da distancia, pero sí dirección. Y su velocidad de cambio es, muchas veces, el primer indicio de “proximidad táctica”. Un blanco lejano tiende a moverse lentamente en azimut; cuando la marcación gira rápido, algo está pasando: o el contacto está cerca, o uno de los dos (el propio submarino o el contacto) está maniobrando con decisión, o ambas cosas a la vez. La lectura intuitiva es la que señalás: “si gira rápido, estaba muy cerca”, porque a igual velocidad relativa, el ángulo cambia más deprisa cuanto menor es la distancia. Pero en un análisis serio hay que sostener también la alternativa técnica: una maniobra del San Juan (cambio de rumbo o velocidad) puede “hacer correr” la marcación de un blanco a distancia moderada, y un cambio de capa acústica o de propagación puede intensificar o degradar el contacto en pocos minutos. Por eso estos eventos se tratan como piezas de un rompecabezas: no se interpretan por un solo síntoma, sino por el conjunto de síntomas (estabilidad del contacto, continuidad tonal, coherencia del DEMON/blade-rate si se lo trabajó, consistencia con tráfico mercante, etc.).

Que los contactos se tomaran con sonar pasivo era lo esperable y, de hecho, casi inevitable. El activo ilumina, pero también delata: en un escenario donde no se pretende escalar y donde el valor principal es “saber sin ser sabido”, el pasivo es la herramienta natural. Además, el pasivo permite algo crucial: grabar. Cuando se graba un contacto, se conserva el insumo para el trabajo “de laboratorio” que viene después: separación de banda ancha y banda angosta, búsqueda de líneas tonales estables (maquinaria, bombas, generadores), estimación de velocidad a partir de componentes periódicas (si el análisis lo permite), comparación con bibliotecas de firmas, y clasificación (submarino / superficie; militar / mercante; probable tipo). Ese “después” es donde, en condiciones normales, se decide si la hipótesis “submarino nuclear” es sólida o sólo una etiqueta preliminar. Porque conviene ser estrictos: desde lo técnico, pasivo por sí solo rara vez “prueba” nuclearidad; lo que puede dar es un conjunto de indicios (régimen sostenido alto, ciertos patrones mecánicos, calidad de maquinaria, firma tonal) que llevan a un “probable SSN” con mayor o menor confianza.

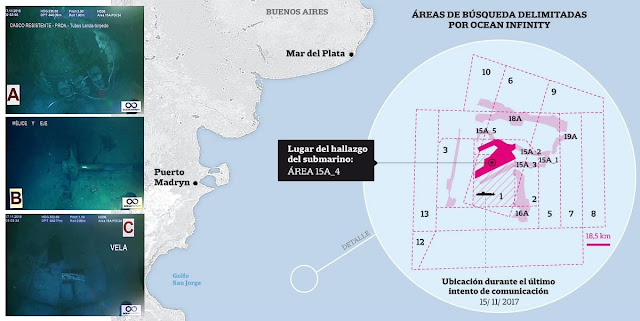

Estas son las pos del San Juan en la carta y la derrota posible del submarino de otro país, considerando la información que más o menos tenemos. Si hoy

intentás reconstruir la escena en una carta, la lógica es la de la

geometría de marcaciones: ubicás las posiciones estimadas del San Juan

y trazás líneas de demora (bearing lines) para cada marca relevante del

contacto. Con dos o más marcaciones tomadas desde diferentes posiciones

del propio submarino —idealmente con algo de separación temporal y

espacial— se puede armar un esbozo de “solución de seguimiento” (TMA, target motion analysis)

aunque siempre con ambigüedades: sin distancia directa, muchas

trayectorias pueden calzar con los mismos ángulos. Ahí es donde entra el

dato cualitativo de tu relato: el cambio rápido de marcación del día

10, combinado con la obtención clara por audio, tiende a restringir

soluciones absurdas y empuja hacia escenarios donde hubo cercanía

táctica o maniobras marcadas. En criollo técnico: el contacto dejó de

ser un rumor lejano y pasó a ser un problema de geometría inmediata, lo

bastante “real” como para justificar grabación y posterior explotación. Y

lo más inquietante es justamente lo que queda abierto: si esas

grabaciones existieron y fueron elevadas para análisis, la conclusión

—la verdadera,_toggle de inteligencia— no está en el momento del

contacto, sino en lo que arrojó (o no arrojó) el trabajo posterior de

clasificación. En guerra submarina, a veces el episodio más importante

no es cuando “lo oíste”, sino cuando alguien, días después, te dice qué

era lo que estabas oyendo.

¿De qué país era? Nuclear y en el Atlántico Sur, nos deja básicamente tres opciones. Británico (la más probable): elsnorkel.com/2010/05/enemig ; Estadounidense: en.mercopress.com/2021/02/15/fal o Ruso: elsnorkel.com/2013/01/submar . Veamos.

Contactos históricos en la Patagonia

En la Patagonia argentina, el mar tuvo momentos en que dejó de ser “fondo” y se volvió protagonista. Entre el 21 y 22 de mayo de 1958, y luego otra vez entre el 20 y 29 de octubre de 1959, unidades de la Armada Argentina que estaban en ejercitaciones detectaron contactos submarinos en zonas sensibles: primero en el Golfo Nuevo y después frente a Comodoro Rivadavia, con la fragata ARA Heroína y el refuerzo de los recién incorporados aviones Neptune de la Aviación Naval. Pero la secuencia que quedó grabada como una verdadera cacería se extendió del 30 de enero al 26 de febrero de 1960, también en el Golfo Nuevo: un contacto inicial, fortuito, derivó en persecuciones y ataques repetidos desde superficie y aire. Se intentó identificación, no hubo respuesta, y el comportamiento del intruso resultó tan desconcertante como técnicamente elocuente: parecía “ofrecer” el contacto en ciertos momentos, pero con superioridad de maniobra y velocidad buscaba arrastrar a los perseguidores mar afuera; cuando la persecución cruzó el límite de las 12 millas, se ordenó cortar, y aun así esa misma noche reaparecieron nuevos contactos dentro del golfo, alimentando la sospecha de más de un submarino. El patrón operativo terminó describiéndose por fases: una inicial de choque, una etapa evasiva con múltiples contactos breves (como si un submarino distrajera para aliviar a otro potencialmente averiado), un momento de escape hacia zonas menos “cómodas” y, finalmente, una fase de ausencia con rastrillajes metódicos. Hubo instancias de afloramiento parcial —lo suficiente para clasificar “positivo”—, y con el correr de los días se consolidó un perfil técnico: diesel/eléctrico, con snorkel, capaz de sostener 16 a 20 nudos en inmersión, dotado de buen sonar, con medidas de apoyo electrónicas (MAE/ESM) y la necesidad periódica de asomar la vela o parte de ella. En un teatro donde la mayor parte del tiempo se combate contra un eco, esas características no eran un detalle: eran la firma de una intrusión consciente, moderna para su época, que no buscó combatir ni hablar, sino resistir, confundir y desaparecer.

La explicación más inquietante no estaba dentro del golfo, sino en el mundo que lo rodeaba: la Guerra Fría empujaba submarinos oceánicos a mares “periféricos” para medirlo todo —temperaturas, salinidad, corrientes— y, sobre todo, para ensayar rutas y condiciones de operación futura. En ese tablero, los soviéticos ya disponían de submarinos de largo alcance clase Zulu (Proyecto 611), diseñados como oceánicos y capaces de campañas extensas sin reabastecimiento, con velocidades en inmersión del orden de los 16 nudos y equipamientos que calzaban con lo observado en Patagonia. Se registran campañas largas, con apoyos logísticos y misiones de recopilación ambiental y geofísica pensadas para facilitar operaciones posteriores en un Atlántico Sur considerado con defensas antisubmarinas relativamente escasas. Del lado estadounidense, el Atlántico Sur tampoco era ajeno: en 1958 se ejecutó Operación Argus con detonaciones nucleares atmosféricas desde una fuerza naval ubicada aproximadamente entre Malvinas y Ciudad del Cabo (un despliegue que razonablemente habría requerido vigilancia y seguridad submarina), y en 1960 el enorme USS Triton realizó su circunnavegación sumergida, con episodios de búsqueda de contactos y un itinerario que incluyó proximidad operativa al área y posterior navegación hacia el sur bordeando la costa argentina. En el propio Golfo Nuevo, incluso, se sumaron expertos de la U.S. Navy y se aportaron medios de detección y torpedos aéreos guiados, un dato que sugiere que, para Washington, aquello no era una anécdota local sino un evento técnicamente serio. Sin embargo, el enigma nunca se cerró con reconocimiento oficial de ningún país: quedaron croquis nocturnos, mástiles vistos contra la luna —¿periscopio, radar, snorkel?—, una estructura en proa interpretada como carenado sonar o como antenas de comunicaciones, y un detalle técnico casi “de manual” que alimentó hipótesis: ciertos submarinos soviéticos necesitaban aflorar para operar comunicaciones de alta frecuencia sin riesgos en acopladores y aisladores, algo que encajaba con la conducta observada. Por eso, cuando décadas más tarde el Atlántico Sur volvió a llenarse de silencios después de 1982, la sorpresa no fue que hubiera submarinos extranjeros: la verdadera lección era que la Patagonia ya había sido, desde mucho antes, un escenario real del ajedrez submarino global, donde lo único permanente es que casi nada se ve y casi todo se infiere.

Contactos británicos del tercer tipo

Años después de 1982, el Atlántico Sur siguió siendo un tablero con piezas visibles y una pieza invisible (El Snorkel). En la superficie, la presencia británica se sostuvo con un esquema casi permanente: un buque de combate (destructor o fragata), un buque logístico de la Royal Fleet Auxiliary y un patrullero con base en las islas, de modo que nunca faltara una “bandera” naval cerca de Malvinas y, si por rotaciones no estaba en estación, al menos hubiera una unidad lista para llegar en menos de dos semanas de navegación. Pero el verdadero núcleo disuasivo fue menos fotogénico: a intervalos regulares, un submarino de ataque se sumaba al dispositivo. Sus movimientos no se anunciaban; se filtraban lo justo para que el adversario supiera que, en cualquier crisis, podía haber un casco silencioso escuchando, siguiendo o cerrando una derrota. Cada vez que subía la tensión —por ejemplo, cuando se reactivaban polémicas políticas o económicas alrededor de los recursos en aguas circundantes—, la mera posibilidad de un submarino en patrulla funcionaba como mensaje estratégico: no se ve, no se discute, pero condiciona todo.

Corazón delator: El HMS “Sealion” arribando a Gosport, luego de su patrulla en Malvinas en el año 1987. Nótese el “Jolly Roger” con dos dagas –operaciones de comandos - y la bandera chilena, que indica que tocó un puerto de dicha nacionalidad en el camino de regreso. El “Sealion” fue dado de baja ese mismo año (Foto3: Chris Parfitt)

La posguerra inmediata tuvo un clima raro, casi de “alto el fuego imperfecto”: la rendición en las islas no implicó, en términos estrictamente operacionales, que el continente quedara desarmado de un día para el otro, y esa ambigüedad alimentó una vigilancia británica intensa alrededor del archipiélago y también frente al litoral argentino. En ese marco hubo patrullas prolongadas de submarinos convencionales y nucleares, con misiones que rozaban la “semi-guerra”: permanecer cerca, recolectar inteligencia, y estar listos para reaccionar ante cualquier señal de recomposición ofensiva. El nerviosismo llegó a un punto álgido en mayo de 1983, cuando circularon temores de un posible raid argentino para el 25 de mayo y se reforzó el despliegue submarino, aunque el golpe nunca se materializó. Durante los años 80, los submarinos convencionales —especialmente los diesel-eléctricos de gran discreción acústica— fueron instrumentos finos de espionaje: patrullas largas, escucha de emisiones, observación por periscopio y aproximaciones que, para lograr ciertos avistamientos costeros, sólo podían hacerse entrando muy cerca y, en términos prácticos, cruzando límites sensibles de jurisdicción marítima. En paralelo, el submarino ofrecía algo más que sensores: podía ser plataforma para operaciones especiales, insertando o recuperando comandos (SAS/SBS) en litorales remotos; y el viejo lenguaje simbólico naval —el “Jolly Roger” con dagas— insinuaba ese tipo de acciones sin describirlas. Los convencionales, limitados por autonomía, podían apoyar la logística local atracando en instalaciones en las islas; los nucleares, con patrullas mucho más largas, rara vez necesitaban emerger y, cuando lo hacían, solía ser para visitas discretas a puertos “amigos” en la ruta.

HMS “Sceptre” en Simonstown, principios de abril de 2010. Nótese el pésimo estado del recubrimiento anecoico de la vela – similar estado al de su gemelo HMS “Spartan” en su visita a Río de Janeiro en 2005 (Foto1: The People’s Navy – South Africa)

En ese juego, la Armada Argentina buscó aprovechar las pocas oportunidades en que el velo se levantaba: cuando un submarino aparecía en superficie o transitaba por corredores previsibles hacia un puerto regional, se abría una ventana para “tocar” al intruso con medios antisubmarinos y, sobre todo, para medirlo. El objetivo técnico clave era capturar su firma: su huella acústica (tonales de hélices, maquinaria, ritmos característicos) y parámetros observables que alimentan una biblioteca de inteligencia naval y mejoran la detección y clasificación futuras. Hubo al menos un caso paradigmático: al conocerse que un submarino británico ingresaría en superficie a aguas territoriales argentinas en tránsito hacia Punta Arenas, se planificó una intercepción con aeronaves S-2 Tracker de la aviación naval antisubmarina, precisamente para registrar datos y firma acústica. Ese tipo de “contacto” no implica combate; implica ganar información en un dominio donde casi todo es negación y silencio. Con la baja de los últimos submarinos convencionales británicos, el problema tendió a concentrarse en unidades nucleares —más persistentes, más difíciles de forzar a exponerse— y el costado estratégico se volvió más serio: un submarino de ese tipo, además de vigilar, puede portar armamento de largo alcance, y su mera presencia cerca del litoral altera el cálculo político-militar. La conclusión operativa es directa: sin sensores, plataformas y doctrina antisubmarina sostenidas, el mar propio se vuelve un lugar donde el adversario entra, escucha y se va; con capacidades adecuadas, al menos se lo incomoda, se lo mide y se eleva el costo de cada patrulla.

Contactos norteamericanos en el Atlántico Sur

En el Atlántico Sur, donde la geografía parece fija pero la señal política cambia con un solo mensaje, un episodio reciente volvió a encender alarmas en Buenos Aires: desde la cuenta oficial del Comandante de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de la Marina de EE.UU. (Comsublant), se informó que un submarino nuclear estadounidense —el USS Greenville (SSN-772)— había operado en mar abierto “con apoyo británico” y con colaboración de una aeronave asociada a Malvinas, mencionadas en ese mismo marco como “British Independent Overseas Territory”. En términos operacionales, el cuadro es claro: un SSN (submarino de ataque de propulsión nuclear) que patrulla en aguas internacionales y coordina con un medio aéreo —típicamente empleado para enlace, vigilancia, reconocimiento y apoyo a operaciones antisubmarinas— proyecta alcance, interoperabilidad y control del dominio submarino; en términos estratégicos, el gesto es aún más elocuente porque toma como punto de apoyo una base militar británica instalada en territorio cuya soberanía la Argentina disputa y que, además, se ubica en una región que el país reivindica como “zona de paz”. Esa combinación —submarino nuclear + soporte desde el enclave militar británico en Malvinas + lenguaje de “alcance global” y “dominación” del espacio submarino— fue leída en Argentina no como un hecho aislado, sino como una demostración de geoestrategia que trasciende lo bilateral y reubica el Atlántico Sur en el mapa de las grandes potencias.

La reacción argentina se articuló en capas, todas apuntando al mismo núcleo: presencia militar extrarregional y normalización del dispositivo británico en Malvinas. Cancillería expresó preocupación por la navegación de unidades “susceptibles de portar o emplear” armamento nuclear en el Atlántico Sur, invocando la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU sobre la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (con su llamado a reducir y eventualmente eliminar la presencia militar externa y evitar la introducción de armas nucleares u otras de destrucción masiva), y recordó también el espíritu de la Resolución 31/49, que insta a Argentina y al Reino Unido a acelerar negociaciones por la disputa de soberanía y a abstenerse de adoptar medidas unilaterales que alteren la situación mientras dure el proceso. En paralelo, se reforzó el encuadre regional: se convocó a los Estados parte del Tratado de Tlatelolco y sus protocolos a preservar el estatus de desnuclearización militar en América Latina y el Caribe. Del lado estadounidense, la embajada en Buenos Aires buscó “enfriar” la lectura política: sostuvo que el Greenville realizaba una navegación rutinaria en aguas internacionales, sin escalas logísticas en la región, y que sólo colaboró con una aeronave británica mientras transitaba mar abierto. Aun así, la discusión interna escaló: el gobernador fueguino Gustavo Melella calificó el hecho como extremadamente grave —sobre todo por la denominación de Malvinas—, y el senador Jorge Taiana lo enmarcó como una violación de la Zona de Paz y Cooperación y como un acto que tiende a legitimar la ocupación, subrayando además el trasfondo antártico y la proyección global de poder naval. En la lectura de analistas, el episodio se acopló a una fricción previa: la visita frustrada del guardacostas estadounidense Stone durante una gira “Southern Cross” orientada a cooperación marítima e IUU fishing, cancelada por “problemas logísticos”, que dejó la sensación de una relación bilateral atravesada por señales operativas en el mar y respuestas políticas en tierra, con Malvinas siempre en el centro del encuadre.